SB410など 鋼材の高温環境での使用について ~強度変化・性能変化・熱膨張~

- 特殊鋼コラム

- 製品情報

- SB

- WEL-TEN

- チタン

環境に応じた鋼材の選び方

これから、数回にわたり、あらゆる状況下に対し、どんな鋼材を選んだらいいかについて書いていきます。

執筆・監修者

熊谷憧一郎(くまがい しょういちろう)

クマガイ特殊鋼株式会社 代表取締役社長。1977年生まれ、愛知県出身、成蹊大学経済学部卒業。2000年に大手総合商社へ入社し、特殊鋼鋼材の販売に4年間従事。その後、クマガイ特殊鋼㈱に入社し営業・加工技術の実務経験を積み、2013年より現職。特殊鋼販売技師の資格を有し、特殊鋼材の販売・加工に一貫して携わるプロフェッショナル。また会社代表として特殊鋼販売技師や加工技師などのプロ社員集団を束ねる。

目次

1.高温下での鋼材選定

今回は温度が高温に上がる場合の鋼材選定についてです。温度が上がると、鋼材はどのような変化をするでしょうか。

考えないといけないのは、主に3つくらいです。

ひとつは、短時間での高温状態での「強度変化」です。

もうひとつは、温度が上がることによる鋼材自体の「性能変化」です。特に応力がかかった状態で生じる、クリープ現象というものがあります。表面の酸化もあります。あとは、熱膨張です。

これらについて、紹介していきます。

2.高温での強度変化

この強度変化については、温度が上がったままの状態での強度と、冷えて室温に戻った時の強度の2種類を考えないといけません。

通常、温度が高くなると少しずつ強度が下がっていきます。温めるといろいろなものが軟かくなるのでイメージはしやすいと思います。どのくらいの温度でどれくらい強度が下がるかは過去に多くのデータが採取されています。

通常の引張試験は室温(10~35℃程度)で行うのですが、試験片を加熱し、温度が上がったままの状態で引張試験を実施して強度を測ります。100℃~1000℃くらいまで試験は可能ですが、耐熱鋼などの特殊な鋼材を除いて、通常試験されるのはせいぜい500℃以下だと思います。

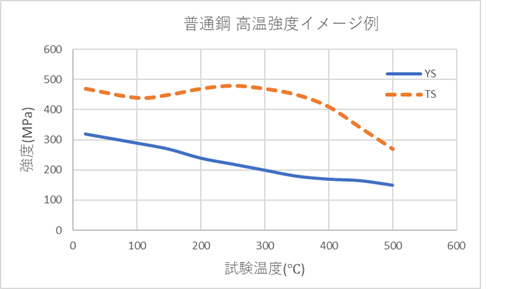

図1に普通鋼の温度による強度変化の例を示します。

降伏強度(YS)は温度上昇により下がっていき、この例では500℃で室温強度の半分くらいになっています。室温で要求されている強度規定値は高温では守れなくなってきます。

引張強さ(TS)は200~300℃で少し上昇し、さらに温度上昇すると下がっていきます。この200~300℃での強度上昇は引張試験や曲げ加工などのひずみを加えた場合により顕著になります。強度は上昇しますが靭性(粘り強さ)が低下するので、青熱脆性域と呼ばれたりもします。青熱というのは、金属光沢のしている鋼材をこの温度域に加熱すると、酸化膜により青みがかって見えるためです。この温度域は、家庭のホットプレートで達するぐらいの温度です

250℃程度以下では、強度低下は考慮しないといけませんが、もともと安全係数が入っていて、余裕のある設計ならそれほど気にすることはない領域と考えられます。この温度域では、温度が上がると強度は下がりますが、室温に戻せば鋼材はほぼもとの状態に戻ります。

もう少し、高温の300~600℃くらいになると、強度の低下も大きくなってきます。600℃というと、暗いところで見ると少し鋼材が赤みがかって見える温度です。

ただし、この強度はあくまでも試験の時に一時的に温度を上げた場合の例であり、高温で長時間保持されると挙動が変わってくるので、設計強度への配慮が重要になってきます。

3.用途ごとの許容設計応力

許容設計応力は、用途等により基準が変わってきます。

おおよそ下記のごとくですが、正確にはそれぞれの基準を確認してください。

建築用の場合、鋼材規格で決められた降伏強度(YS)の下限または引張強度の下限の70%(0.70TS)のうちの小さい方に、2/3を掛けた数値になります。0.70TSよりYSの方が低い場合が多いので、大方YS下限×2/3が許容応力になります。一般の鋼材は、温度が上がって300℃を超えたあたりでこの数値を下回ってしまいます。このため、普通は高温での使用は想定外となります。

一方、火事などによる高温での強度低下を抑制した耐火鋼と呼ばれる鋼材は、600℃でもこの数値(YS下限×2/3)を上回ることを保証しています。ただし、これは、一旦温度が上がった状態での保証で、繰り返し温度が上がる場合や高温で長時間保持された場合の保証はされていませんので注意が必要です。火事はあっても1回限りが基本です。

ボイラ、圧力容器用の鋼材は、高温で長時間保持されることや昇温、冷却を繰り返すことを前提にしています。また安全性の重視のため、室温での許容引張応力は、TS下限/3.5(=0.29TS)またはYS下限/1.5(=YS下限×2/3)の小さい方となります。先ほどの建築用と比較すると、YS下限×2/3は共通ですが、TS下限/3.5がかなり小さくなりますので、大方これが許容引張応力を決めることになります。

4.クリープ現象

高温(およそ450℃を超えるレベル)で応力がかかる用途では、クリープ現象を考慮する必要があります。これは、高温で力がかかった状態で長時間経つと、その温度での降伏強度より低い応力でも変形が進み、ついには破断してしまう現象です。この現象があるため、高温での許容応力は著しく低くなります。実際に鋼材自体が変化してしまう現象が重畳しています。この状態では、室温に戻した時も、もともとの材質とは異なってきます。

実際には、使用する鋼材が何度に上昇し、使用時間をどれだけと考えるかによって実験データからクリープ強度は決まるのですが、逆に、何度に上昇するかわかっていて、かかる応力が分かっているなら、寿命はどのくらいという見方もできます。

いずれにせよ高温での使用を前提としたボイラ・圧力容器の用途では、寿命が10年以上になるような、安全側の許容応力が設定されています。このため、かなり低い数値になっています。

5.SB材の種類による許容引張応力のちがい

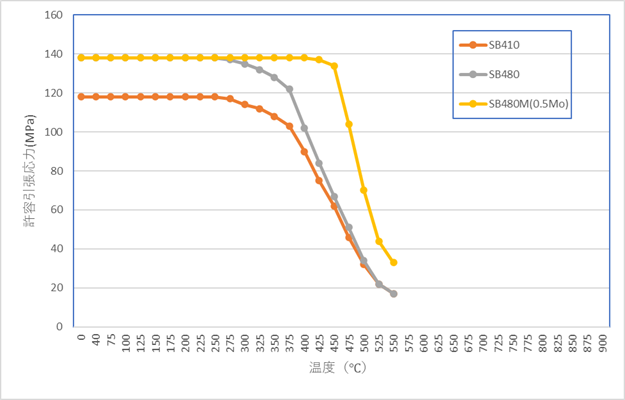

図2はJIS B8267の「圧力容器の設計」の表B.1にある、JIS G3103 SB材の許容引張応力を一部グラフ化したものです。

SB材は538℃までの使用を想定されていますが、温度が高くなるに従い、許容引張応力は著しく低くなります。SB480は低温側ではSB410より高いのですが、温度が高くなってくると差がなくなってきます。このように、室温の強度が高いからといって、高温でも高いとは限りません。

一方、Moを0.5%ほど添加したSB480Mでは、SB480より高温側での低下が少なくなっており高温強度に対して有利になっていることが分かります。一般に、この高温域での強度をなるべく下げないためにCrやMoの添加が有効と考えられています。

6.より高温下の鋼材選定について

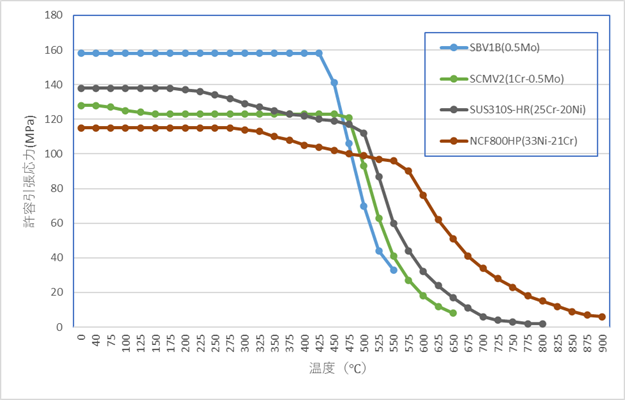

図3は同じく、JIS B8267の表B.1について、もっと高温での使用を想定した材料を抜粋したものです。JIS G4109 SCMV材は650℃までの使用を想定していますが、やはり500℃を超えるあたりから低下が顕著になります。

更に高温での使用を考慮したものになると、耐熱鋼や耐熱ステンレスなどが考えられます。JIS G4312 SUS310S-HRなどでは800℃までの使用を想定しています。JIS G4902 NCF800HPでは900℃まで想定されています。この辺りになると、鋼というよりもNi基の耐熱合金という範疇にもなってきます。Niは高温強度に効果があり、Crは耐高温酸化に効果があると言われています。

どの温度でどの程度の強度を必要とするかで鋼材選択が変わってきます。高温で使用する鋼材は価格的には高価になります。

さらに高温の耐熱合金としては、コバルトやタングステンを主体としたものなどもありますが、いずれも鉄系の鋼材の範疇から外れますので、ここでは省略します。

7.高温下の元素の移動や組織の変態について

また、SB材など一般の炭素鋼では、450℃を超えて長時間保持すると、鋼材中の炭素分が黒鉛として析出してしまい強度低下が起こる場合があるので注意が必要です。黒鉛化してしまうと、室温に戻しても強度は著しく低いままになります。

他にも、温度が上がると鋼中の元素が移動したり、別の組織に変態したりして、元の母材とは異なる材質に変わってしまうことがあるので、それを考慮して鋼材を使う必要があります。

圧力容器用鋼で炭化物の成長などによるSR脆化、焼入れ後にPなどの不純物が粒界に集まる焼戻し脆性、長い時間高温に保持することで生じる高温脆性などがあり、靭性の要求される用途では注意が必要です。靭性低下は室温に戻して温度が下がった状態の時にも問題になります。

産業機械、建設機械用などでもある程度高温(300~450℃程度)で稼働する場合があります。

軟化に関しては、SB480とSB480Mの違いのように、Moなどの合金を含む鋼材は、軟化が抑制されます。従って、機械構造用炭素鋼のSC材に比較し、機械構造用合金鋼のSCM材(1Cr-0.2Mo)の方が高温強度的には有利と考えられます。ただし、クリープ強度が影響する450℃を超えるような温度ではSCMでも好ましくありません。

他にも80キロクラスの高張力鋼でもCr、Moの添加されたものがあれば、300~450℃程度の軟化対策に好ましいと言えます。

耐摩耗鋼でも、一般的には300℃以下での使用を想定していますが、300~450℃程度の軟化を抑制したものも提供されています。耐摩耗鋼は強度部材でもないので、温度がさらに上がった場合のクリープ強度は考慮されていないものと思います。

8.熱膨張について

高温になると体積が大きくなる熱膨張については一般的な現象なので理解しやすいと思います。

熱膨張は線膨張係数と呼ばれる数値でどの程度膨張するかがわかります。

例えば普通鋼の線膨張係数は11.4×10-6/℃程度と言われています。これは温度が1℃上がるとどれだけ伸びるかを表しているもので、1mmのものが1℃上昇すると11.4×10-6mm伸びることになります。数値が小さすぎてわかりにくいので、わかりやすく大きな例で示すと、1m(1000mm)の鋼材が100℃上昇すると、1.14mm膨張するということになります。25mの鉄道レールが50℃上昇すると、約16mm伸びることになります(実際には枕木などに留められているためここまでは伸びませんが)。

屋外に置いてある10mくらいある鋼板が、表面だけ太陽で加熱されて表面と裏面の温度差が30~40℃発生すると表面が4mmくらい伸びて、下に反るような現象も発生します。ただし、これらは、弾性域内での変形なので、温度差がなくなれば元の平らに戻ります。

この線膨張係数は、鋼種によっても多少変化し、SUS304などのステンレスでは、16.4×10-6/℃程度と少し大きくなります。

また、線膨張係数は温度依存性もあり、高温の方が大きくなりますので、0℃から100℃に上がった場合と、400℃から500℃に上がった場合では、同じ100℃差でも、後者の方が膨張は大きくなりますので、違いがあることは覚えておいてください。

線膨張係数の大きく違う材料を組み合わせた構造物で、温度を上げると変形の懸念はあるので留意してください。

また、一般の鋼材では、700℃を超えたあたりで、急に変態という事象が起き、大きく縮む事象も生じます。ただ、前にも書いた通り、そもそもこのような高温での使用は想定されていません。

以上、温度が上がると熱膨張が生じるということは配慮が必要ですが、熱膨張を配慮して鋼材を選定することはあまりないと思います。

一方で、部分的に温度が上昇したり、線膨張係数の大きく異なる材料を組み合わせる場合、熱疲労が問題になる場合があります。すなわち、部分的に膨張するとその部分に圧縮応力がかかり、冷却されると引張応力が働きます。この繰り返しで、疲労亀裂が発生することがあります。高温強度の高い材料を使用するとか、設計上の配慮が必要になる場合があります。

9.今回のコラムのまとめ

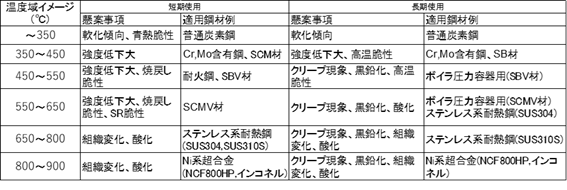

- 一般の鋼材では使用温度は350℃以下ぐらいで考えられている。その場合も軟化を考慮し、高温側での設計強度は低く抑える必要がある。

- もう少し高い350~450℃くらいの温度域では軟化を抑えたCr、Moなどを含有する鋼材や、ボイラ・圧力容器用の鋼材を選定する必要があります。

- 450~650℃という高温では、クリープ現象、組織変化、黒鉛化、酸化などを考慮する必要がでてきます。

- さらに高い温度域では、クリープ耐性や酸化抵抗の高い、ステンレス系の耐熱鋼や耐熱超合金、さらにはニッケル合金などを検討する必要があります。

- 以上を表にまとめると、下表1のようになります。温度域等厳密ではない部分もあるので、あくまでも参考としてください。

- 高温で長時間使用すると、鋼材自体が変化し、低温に戻しても元の材質と違うものになっていることがありますので、そのような変化を認識する必要があります。

- 熱膨張による変形の可能性などについても配慮の上、使用する必要があります。

高温下での鋼材選定のご相談は是非!!

今回は高温下での鋼材の強度変化についてご説明しました。

コラムだけでは鋼材選定は難しいと思います。私どもクマガイ特殊鋼㈱は創業110年以上もの間、鋼材、特に特殊鋼に向きあってきた専門商社です。専門家としてお客様の要望に応える鋼材をご提案いたします。

鋼材選定で課題を感じておられれば、是非一度クマガイ特殊鋼㈱までご相談ください!!

お問合せをおまちしております!!

鋼材や加工についてお悩みがあれば

お気軽にお問い合わせください

CONTACT.01

お見積り依頼

定尺や切板のお見積りはもちろんお手持ちのCAD図面や資料を元にお見積もりも可能です。

CONTACT.02

鋼材なんでも相談BOX

メール・電話・Web会議で、

特殊鋼や加工のことにお応えします。

FAQ

よくあるご質問

過去にいただいた様々なお問い合わせやよくあるご質問を掲載しています。