めっき鋼板の進化を解説!–亜鉛めっきからZEXEED®まで− 最新トレンドと技術動向

- 特殊鋼コラム

- 製品情報

今回はめっき鋼板について紹介します。

執筆・監修者

熊谷憧一郎(くまがい しょういちろう)

クマガイ特殊鋼株式会社 代表取締役社長。1977年生まれ、愛知県出身、成蹊大学卒業。2000年に大手総合商社へ入社し、特殊鋼材の販売に4年間従事。その後、クマガイ特殊鋼㈱に入社し営業・加工技術の実務経験を積み、2013年より現職。特殊鋼販売技師の資格を有し、特殊鋼材の販売・加工に一貫して携わるプロフェッショナル。また会社代表として特殊鋼販売技師や加工技師などのプロ集団社員を束ねる。

目次

1.めっき鋼板とは

めっき鋼板とは、鋼材の表面にめっきを施し、鋼材の耐食性を持たせるためのものです。

表面にめっきするものとして、最も一般的なものは亜鉛(Zn)です。亜鉛は鉄(Fe)よりもイオン化傾向が大きく、表面にめっきした亜鉛が傷ついて鉄が顔を出したとしても周りの亜鉛が優先的に腐食し、鉄の腐食(さび化)を防いでくれます。鉄の代わりに腐食して鉄の腐食を防ぐので、犠牲防食効果といいます。

他に有名なのが、錫(Sn)です。錫は鉄よりもイオン化傾向が小さいので、腐食しにくく鉄を錫で覆うことによって鉄の腐食を防いでいます。ブリキと呼ばれて食缶などに使用されます。亜鉛とは違い、表面の錫が傷ついて鉄が顔を出すと、鉄が優先的に腐食してしまうので、注意が必要です。

他に、装飾的な意味合いも強い、金めっきや銀めっき、ニッケルめっき、クロムめっきなどがありますが、ここでは省略します。

2.めっき方法

鋼板にめっきする方法としては、主に電気めっきと溶融めっきの2つがあります。

電気めっきは電気分解を利用してイオン化した金属を鋼材表面に析出させてめっきする方法であるのに対し、溶融めっきは、溶けためっき浴に鋼材を浸漬してめっきする方法です。

電気めっきは緻密な被膜を形成でき、膜厚のコントロールもしやすいですが、比較的薄い膜厚になります。一方、溶融めっきは厚い被膜を形成できますが、温度の高い溶融金属に浸ける必要があるため変形の懸念などもあります。

屋外で使用される大型のものは溶融めっき、屋内の小物は電気めっきが使用される場合が多くなります。また、めっきは製鉄所でコイルなどの鋼素材そのものに連続的にめっきされる場合と、製品加工後に実施される場合があります。

前者は電気めっきも溶融めっきもあります。後者の製品加工後に実施されるのは一般的な溶融亜鉛メッキが主流です。浸漬する釜の大きさにより、大きな部材もめっき可能であり、中には10mを超える大型製品をめっきすることもあります。

3.溶融亜鉛めっきの進化

ここでは溶融亜鉛めっきの進化について紹介します。

亜鉛めっき自体は、19世紀に工業化された古い技術ですが、様々な発展を遂げ今に引き継がれています。

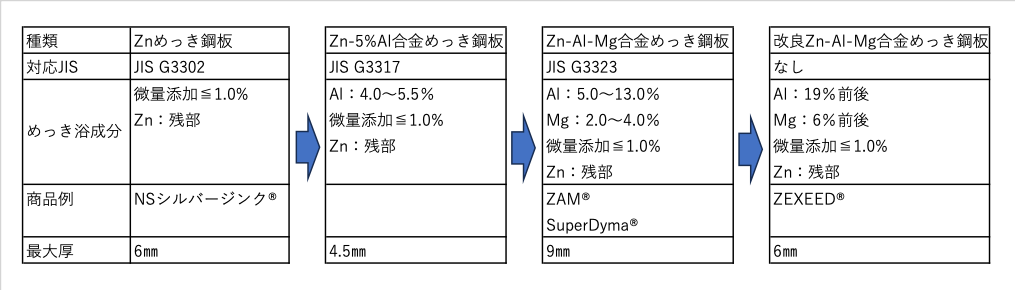

標準的な亜鉛めっき鋼(JIS G3302 1951年制定)に対し、アルミニウムを5%程度添加したZn-Alめっき鋼が1980年代に実用化されました(JIS G3317 1990年制定)。これは、めっき層をZn-Alの均一な共晶組織とすることで、耐食性の向上を図ったものです。他に、55%Al-Znめっき鋼( JIS G3321)というものも有りますが、ここでは省略します。

その後、めっきの密着性を向上させたり、めっき層表面に緻密な保護被膜を形成させて耐食性を向上させる目的でマグネシウム(Mg)を微量添加するZn-Al-Mg合金系めっき鋼の開発が進みました。

2000年頃、旧日新製鋼はZn-6%Al-3%Mg合金めっきとして商品名「ZAM®」を販売し、旧新日鉄はZn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっきとして商品名「スーパーダイマ®」を発売しました。

現在はいずれも日本製鉄の商品として販売されています。これらは鋼板表面の耐食性の向上とともに、めっきのない鋼板切断端部の耐食性も腐食生成物により守られており、鉄鋼メーカーでの製造を前提にしています。JISではJIS G3323に相当し2012 年に制定されています。最大板厚は9㎜になります。

これらよりもさらに耐食性を向上させた究極の耐食性を持っためっき鋼板が最近日本製鉄より発売されました(2021年)。

ZEXEED®(ゼクシード)

Zn-19%Al-6%Mg-微量Si合金めっきによるもので、屋外環境でMgイオンやZnイオンがめっき表面に強固な保護被膜を早期に形成することにより、塩分などの腐食性物質のめっき層への侵入を防いで、耐食性を増しています。

商品名はZEXEED®(ゼクシード)と言います。上記のZn-Al-Mg合金系の高耐食めっき鋼板よりもさらに約2倍の耐食性能を示すとされています。

この特徴を生かし、社会インフラ(道路、鉄道、電力、通信、建築等々)の付帯設備を中心に新規、代替需要での適用が期待されています。最大板厚は6㎜です。これも、鉄鋼メーカーでの製造を前提にしています。ここで紹介したZAM、スーパーダイマ(SuperDyma)、ZEXEEDの詳細については、日本製鉄のカタログを参照ください。

めっき鋼板には加工性・耐熱性を重視したものなど、ここで紹介したもの以外にもありますが、今回は省略します。

注) ZAM、スーパーダイマ(SuperDyma)、ZEXEEDはいずれも日本製鉄株式会社の登録商標です。

4.めっき鋼板の化成処理について

めっき鋼板はめっきされた後、表面に化成処理を施す場合があります。化成処理の目的は亜鉛が腐食することによる白錆の発生を抑制したり、光沢を与え外観を改善したり、塗装する際に塗膜との密着性を良くすることなどです。めっき鋼板は美観上、表面に塗装して使用されることも一般的であるためです。

従来は、クロメート処理という化成処理で、六価クロムを使用していましたが、発がん性物質であるため規制が強化されており、現在では六価クロムを使わずに、三価クロムや他の腐食抑制剤で代替したクロメートフリー処理と呼ばれているものが通常になっています。

5.めっき鋼板の寿命

めっき鋼板は、めっき自体の耐食性の改善が進んできており、最新のZEXEED®は一般の溶融亜鉛めっきに対して塩分環境の模擬試験で約10倍の耐食性があると言われています。一方で、寿命を決定する要因はいろいろあり、一概には言えません。

例えば、部材の寿命がめっき層の消失で決まるのか、地鉄の板厚減少で決まるのかでも変わってきます。

めっきの付着量(単位面積当たりのめっき金属の付着重量)がどぶ付けの亜鉛めっきでは、片面≧550g/m2も可能ですが、連続生産のZEXEED®では片面≧150 g/m2になるので、めっき層が消滅するまでの期間は耐食性が10倍でも、めっき厚が薄い分寿命が減り3倍程度になります。

それでも、一つの目安として考えられる従来より3倍の寿命というのはものすごい改善です。SuperDyma®でも片面≧225 g/m2まで厚くできれば従来より倍くらいの寿命になります。

6.最新めっき鋼板の用途

従来の亜鉛めっきでも交換等が必要であった高飛来塩分地域等の過酷な環境での用途について、新しい耐食鋼が効果を発揮します。

特に、社会インフラの分野では、使用期間が何十年と長いため、長寿命化を通して、老朽化対策、メンテナンス負荷軽減に寄与していくものと期待されます。

以上、めっき鋼板は鋼板表面をそのまま塗装して使う場合に対し長寿命化が期待でき、社会インフラへの適用拡大が進むことが期待されます。

鋼材や加工についてお悩みがあれば

お気軽にお問い合わせください

CONTACT.01

お見積り依頼

定尺や切板のお見積りはもちろんお手持ちのCAD図面や資料を元にお見積もりも可能です。

CONTACT.02

鋼材なんでも相談BOX

メール・電話・Web会議で、

特殊鋼や加工のことにお応えします。

FAQ

よくあるご質問

過去にいただいた様々なお問い合わせやよくあるご質問を掲載しています。